頂端評論員 張逸菲

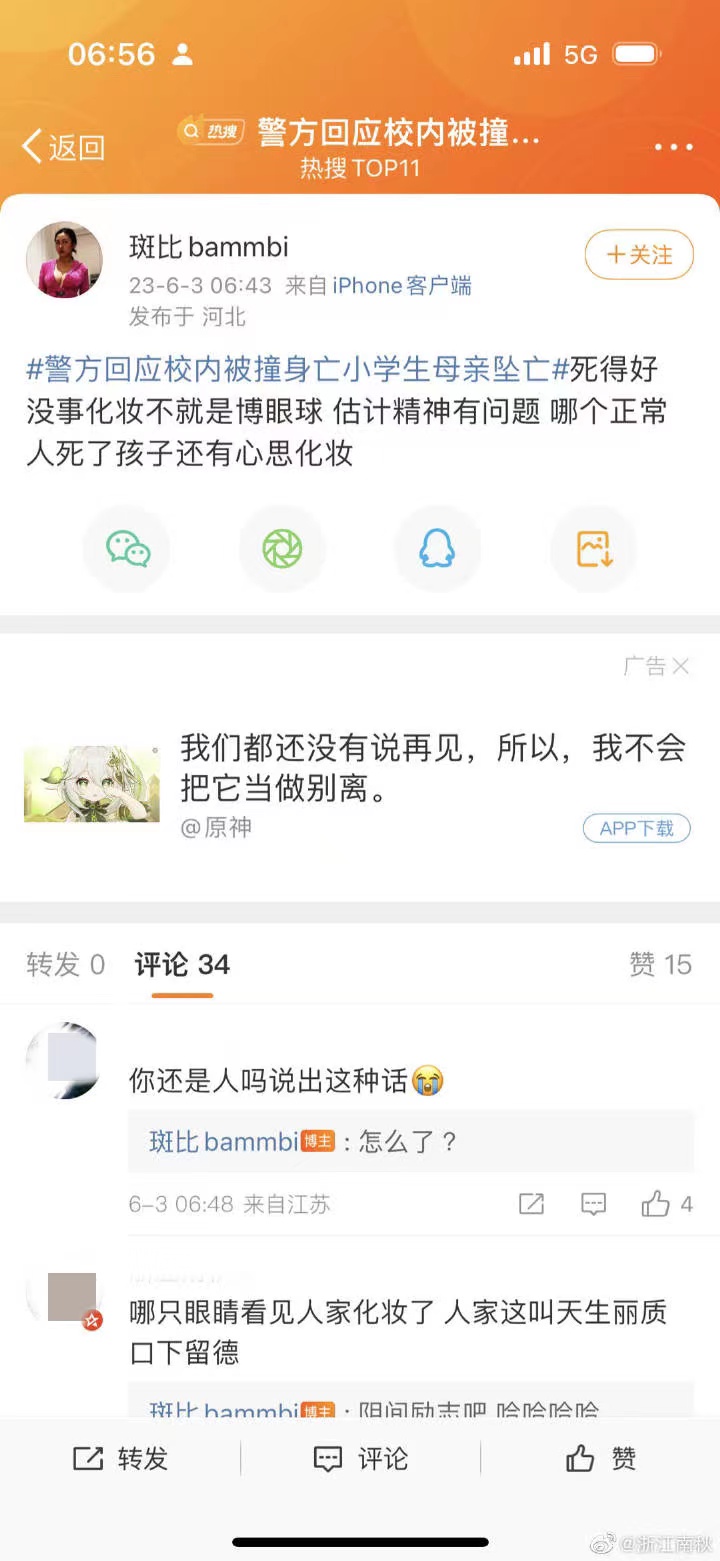

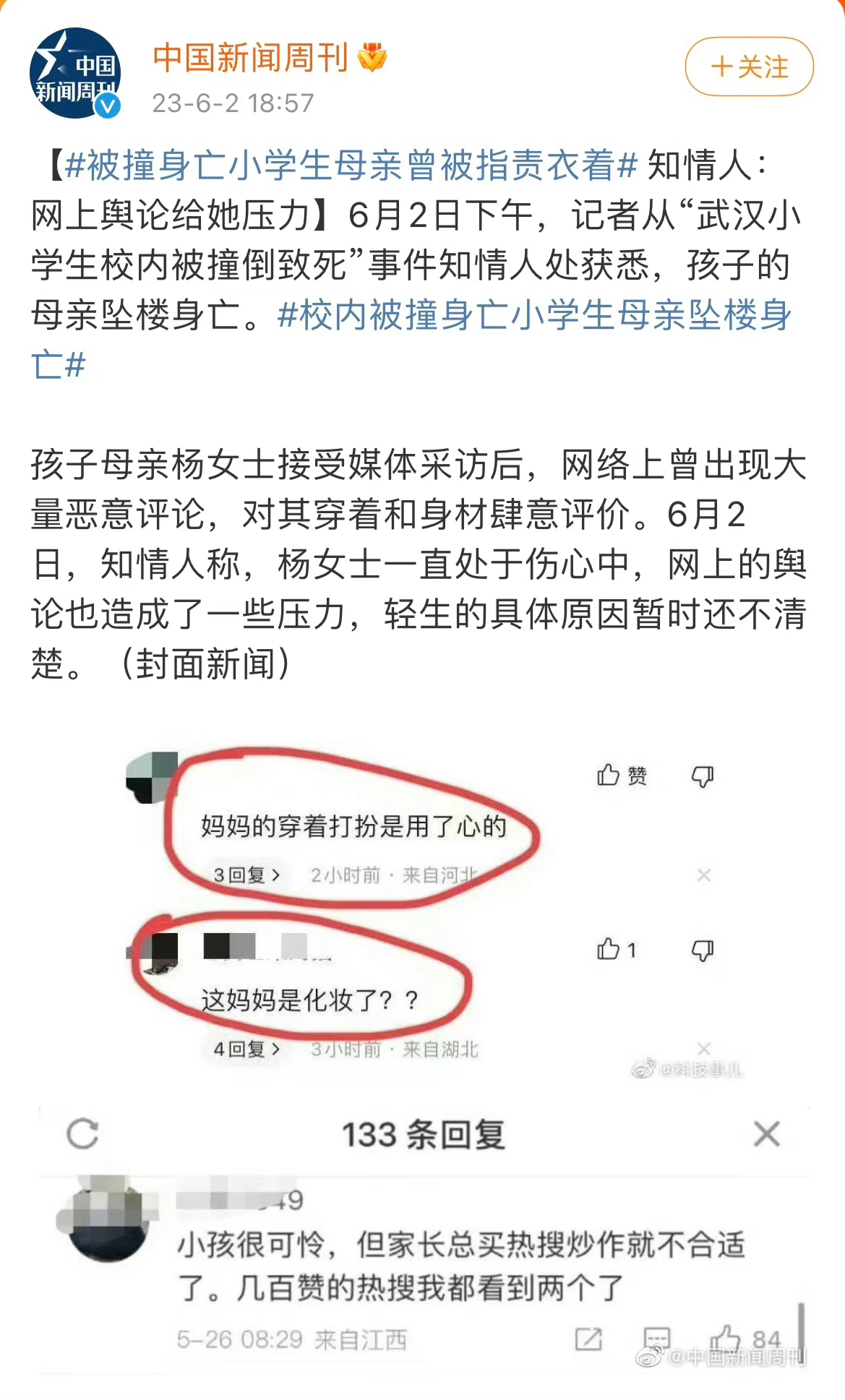

一夜之間,微博、抖音、今日頭條等平臺的網暴現場被打掃得干干凈凈。那些發表低俗攻擊言論,吃“人血饅頭”的賬號封的封,注銷的注銷,蛛絲馬跡只能靠網友之前的截圖留存。

這說明了,在武漢墜亡母親被網暴的事件里,平臺完全有處理網絡暴力、封殺污言穢語的能力,只是看平臺想不想,愿不愿意。

此號如今已查詢不到

在歷次的網絡暴力事件里,我們總是第一時間將譴責的目光聚焦在網暴者身上,卻忽略了對傳播平臺的關注。

一位學者的觀點:平臺與媒體構成了“1+3生態系統”,“1”是互聯網平臺,內容的基礎設施,承載著內容表達、內容連接、輿論生成;“3”是主流媒體、機構媒體和個人媒體。

在這個生態系統中,公眾的發言受平臺邏輯影響,除去主流官方媒體,機構和個人媒體的發言并不完全可控,這為輿情的發酵提供了巨大的空間,可以說,平臺的輿論環境是清風正朗,還是藏污納垢,平臺負有很大責任。

總結歷次網絡暴力事件,其發展脈絡有跡可循:要么是基于立場不同掀起的群體性罵戰,要么是某人的言行流傳在網絡,在傳播過程中產生出畸形的觀點和隨之而來的道德審判與無休止的攻擊,恰如這次武漢墜亡母親的事件。

各網絡平臺在歷次的網暴事件中表現差勁,往往等到極端悲劇發生后,才會“消尸滅跡”式地大規模封號刪評——但凡各平臺能及時監督高風險輿情,及時對低俗謾罵、惡意攻擊評論審核預警,網暴事件也不會如此頻繁地出現,也不會到最后付出一個個鮮活人命的代價。

平臺若想在用戶自由表達和內容優質之間找到平衡,必然需要犧牲掉低俗言論帶來的流量,必然涉及到巨大商業利益。能否刮骨療毒,就看平臺是否擁有正確導向,是否真正堅持社會主義核心價值觀。

治理網絡暴力,需要壓實平臺責任。這需要平臺的自覺,更需要法的監管。

2022年9月,國家互聯網信息辦公室發布《關于進一步壓實網站平臺信息內容管理主體責任的意見》,系統提出網站平臺履行信息內容管理主體責任的工作要求,準確把握責任,明確工作規范、健全管理制度、完善運行規則,網絡平臺才能做大做強,網絡家園才能風清氣正,網絡強國才能穩步前行。

越來越多的目光匯集在網絡暴力上。2023年全國兩會期間,有全國人大代表建議盡快出臺反網絡暴力法。2023年3月,網信部門指導多家平臺,集中發布防網暴指南手冊,從風險提示、一鍵防護、私信保護、舉報投訴等多維度幫助網民快速有效防范網暴侵害。

治理網暴并非一日之功,但在近期如此頻繁的網暴事件中,我們應加快規范和制度建立的腳步。要知道,“人血饅頭”最大的受益者就是平臺,遏制網絡暴力最快最有效的方法就是對平臺作出處罰。試問,發生一起網暴案件,平臺關停整改一個月,看看它還敢嗎?